Archive

Dans

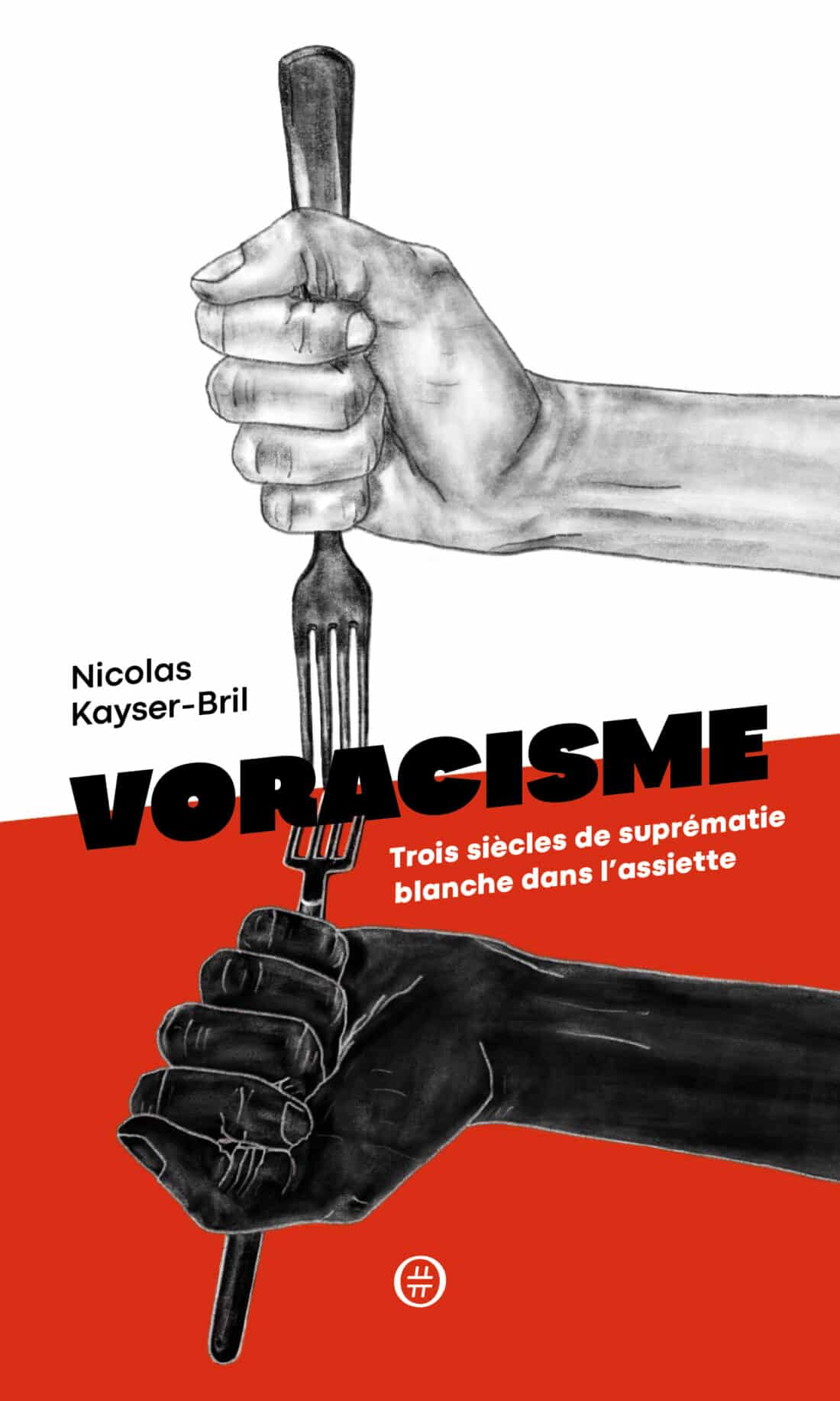

Voracisme

L’auteur a également réalisé une brève vidéo pour expliquer la genèse de son livre, à retrouver ici :

https://www.youtube.com/watch?v=8U2r8rSRMHs&ab_channel=%C3%89ditionsNouriturfu

Lire la suite

12 janvier 2021

Dans

Coexister

Le mouvement interconvictionnel des jeunes, est une association loi 1901 et une entreprise sociale, qui, par le biais du dialogue, de la solidarité, de la sensibilisation, de la formation et de la vie commune promeut la coexistence active au service du vivre-ensemble.

Lire la suite

1 janvier 2021