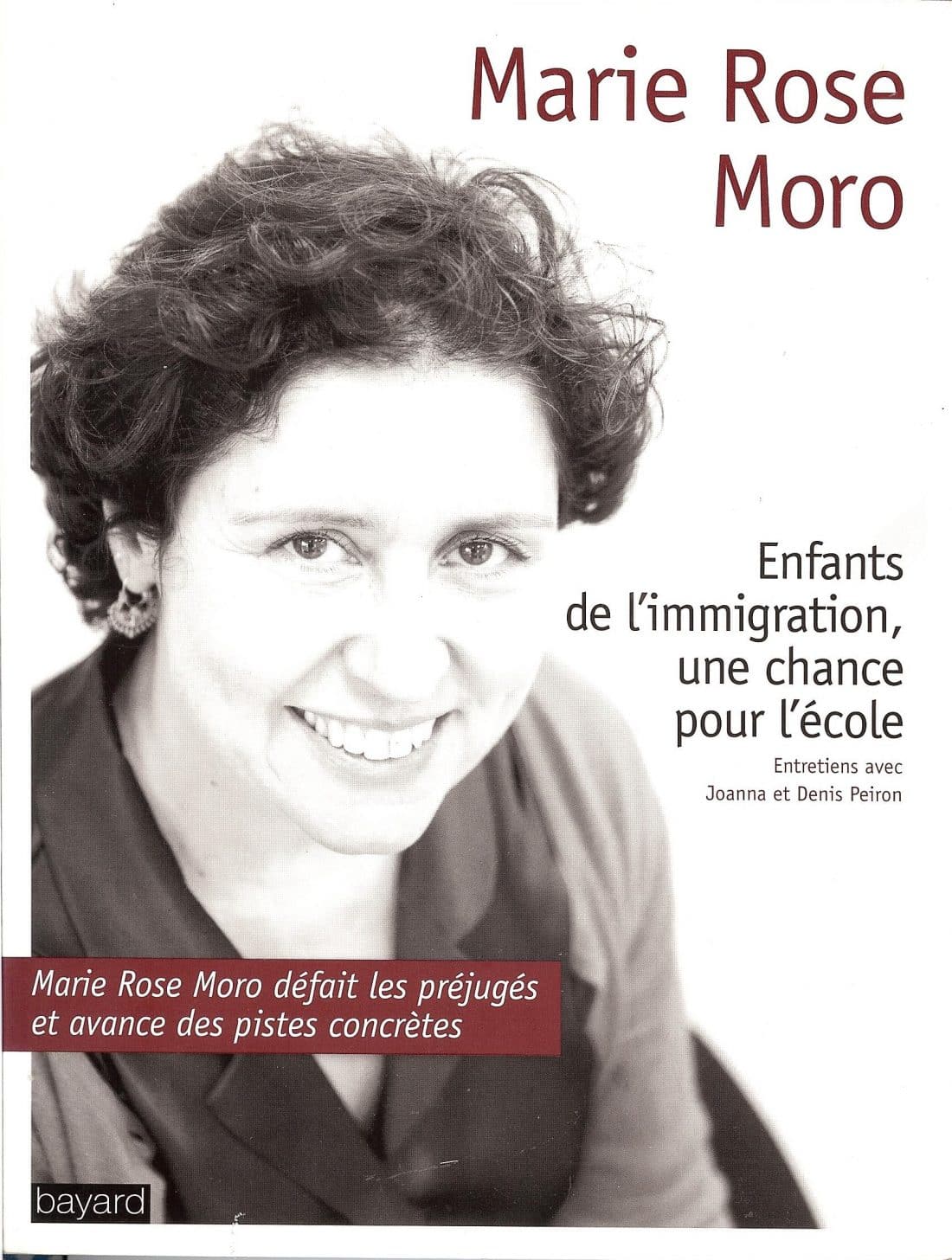

Enfants de l’immigration, une chance pour l’école

Ses recherches ont mené Marie Rose Moro à travailler sur la vulnérabilité et les besoins spécifiques des enfants de migrants. Elle a créé, en 1987, la première unité de soins transculturels destinée aux familles migrantes. En 2008, elle a élargi ce dispositif transculturel au coeur de Paris, avec une consultation transculturelle pour les enfants de migrants et leurs parents et une autre pour les enfants adoptés dans le monde à la Maison des adolescents de Cochin. S’appuyant sur ces expériences originales et novatrices et évoquant des exemples concrets, elle démontre, dans ce livre d’entretiens, que l’immigration constitue (ou pourrait l’être davantage), une chance pour l’école. On peut aider les enfants de migrants à réussir à l’école et à y être heureux et, du même coup, permettre à tous les élèves d’accéder à une diversité, une altérité, qui les prépare à un monde de plus en plus ouvert et complexe.

Lire la suite

Biographie de la réalisatrice

Biographie de la réalisatrice