Dans

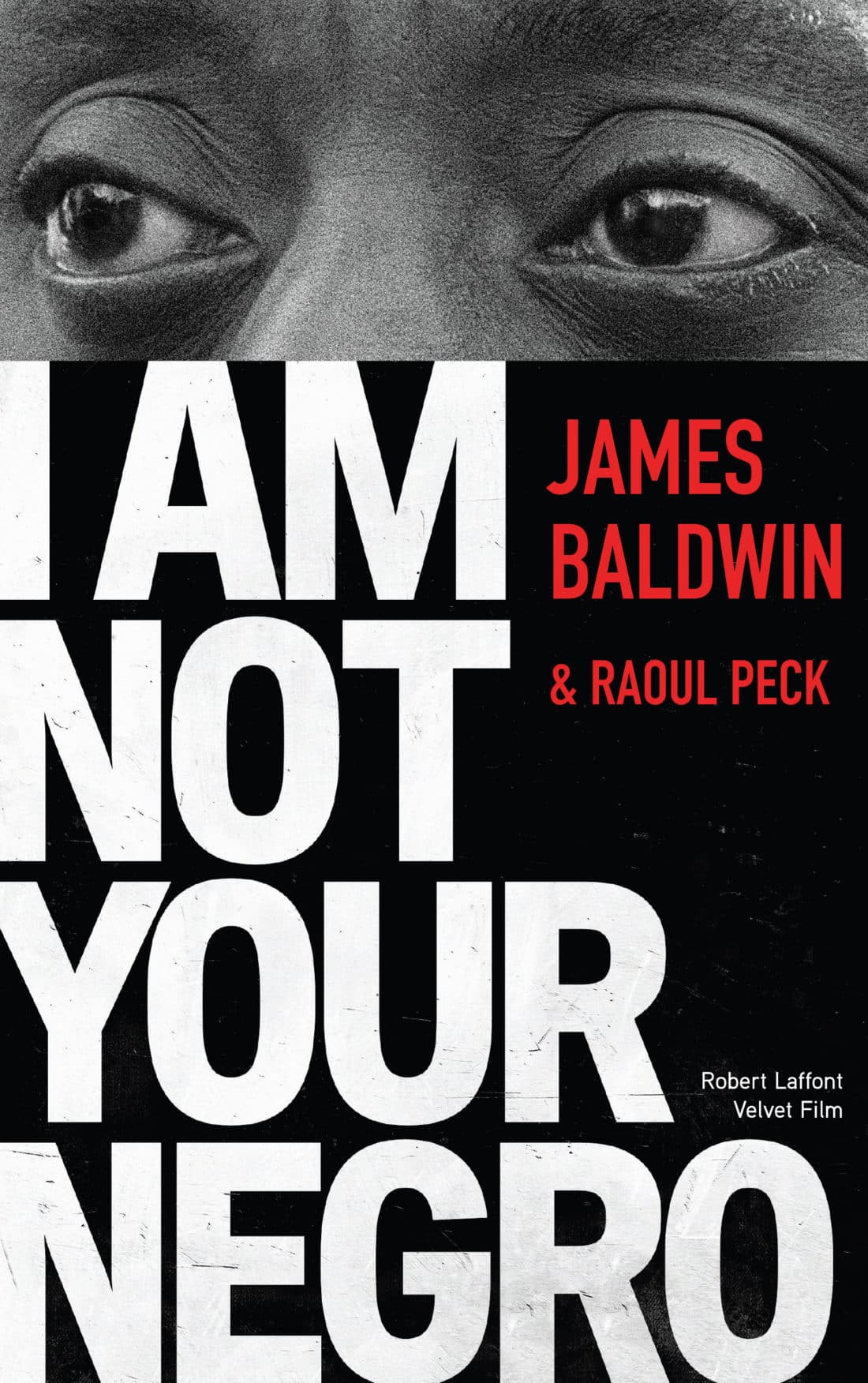

« Ce que les Blancs doivent faire, c’est essayer de trouver au fond d’eux-mêmes pourquoi, tout d’abord, il leur a été nécessaire d’avoir un nègre, parce que je ne suis pas un nègre. Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous pensez que je suis un nègre, ça veut dire qu’il vous en faut un. »

James Baldwin.

Dans ses dernières années, le grand écrivain américain James Baldwin a commencé la rédaction d’un livre sur l’Amérique à partir des portraits de ses trois amis assassinés, figures de la lutte pour les droits civiques : Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King Jr.

Partant de ce livre inachevé, Raoul Peck a reconstitué la pensée de Baldwin en s’aidant des notes prises par l’écrivain, ses discours et ses lettres. Il en a fait un documentaire – salué dans le monde entier et sélectionné aux Oscars – aujourd’hui devenu un livre, formidable introduction à l’œuvre de James Baldwin. Un voyage kaléidoscopique qui révèle sa vision tragique, profonde et pleine d’humanité de l’histoire des Noirs aux États-Unis et de l’aveuglement de l’Occident.

James Arthur Baldwin (2 août 1924–1er décembre 1987) est un écrivain américain auteur de romans, de poésies, de nouvelles, de théâtre et d’essais. Son œuvre la plus connue est son premier roman, semi-autobiographique, intitulé Go Tell It on the Mountain (en français : Les Élus du Seigneur) et paru en 1953. Après une enfance à Harlem et une jeunesse à Greenwich Village, Baldwin a vécu la plus grande partie de sa vie exilé en France, à Paris puis à Saint-Paul-de-Vence.

Raoul Peck est cinéaste de fiction – il a raconté la dictature de Duvalier (L’Homme sur les quais, 1993) et la décolonisation au Congo (Lumumba, 2000) – et documentariste : il a chroniqué l’exil des siens (Haitian Corner, 1988) ou les ravages de l’aide internationale dans son pays, Haïti (Assistance mortelle, 2013). Homme politique, il a été ministre de la Culture à Port-au-Prince de 1995 à 1997. Il est également producteur et président de la Fémis.

Lire la suite